マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り医療にかかれます。

被保険者証について

- 令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。

資格確認書の交付における暫定的な運用の延長について

令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた方」には、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を職権で交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間を令和8年7月31日までに延長することとなりました。

そのため、令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効なカード型の「資格確認書」を、お一人ずつにお送りします。

なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

|

令和6年12月2日 ~令和7年7月31日 |

令和7年8月の一斉更新 |

令和8年8月の一斉更新から |

|---|---|---|

|

マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付※ |

マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付 【有効期限:令和8年7月31日】 |

マイナ保険証をお持ちでない方 ➡「資格確認書」を交付 |

|

マイナ保険証をお持ちの方 ➡「資格情報のお知らせ」を交付 |

※令和6年12月1日までに発行された現行の保険証をお持ちの方は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけますので、保険証をそのままご使用ください。

マイナ保険証の健康保険証利用・解除について

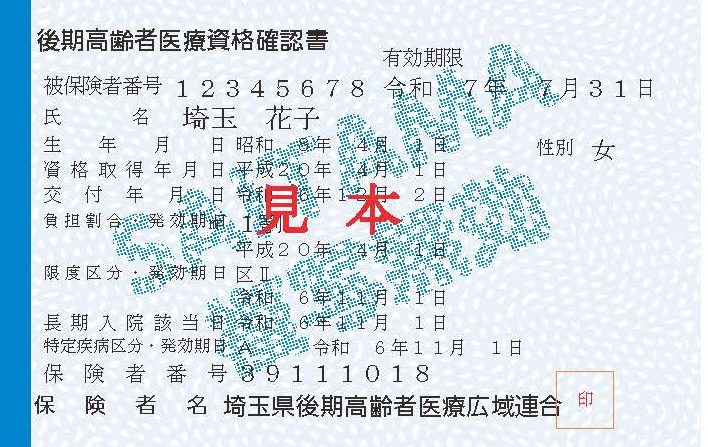

資格確認書・資格情報のお知らせ

〇資格確認書 ※マイナ保険証をお持ちでない方

資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、現在ご使用いただいている紙の保険証と同じように受診できます。

〇資格情報のお知らせ(資格情報通知書) ※マイナ保険証をお持ちの方

被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。

※資格情報のお知らせだけでは、受診できません。

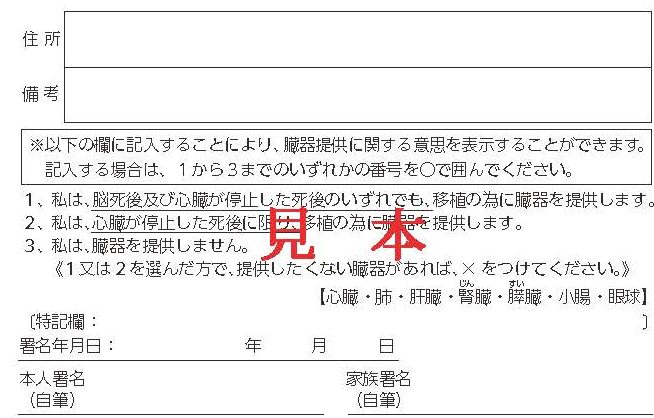

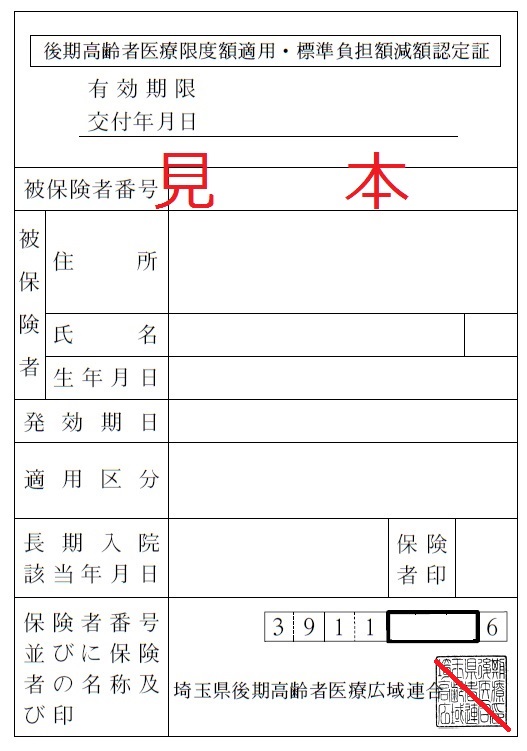

資格確認書の見本(資格確認書確認時の注意)

表面 |

裏面 |

| 有効期限 |

有効期限が設けられています。 ※一部の方については異なる有効期間が設けられていることがあります。 |

|---|

- 資格確認書の裏面に臓器提供の意思を表示することができます。臓器提供・臓器移植についてはこちら →(公社)日本臓器移植ネットワークホームページ

資格情報に変更が生じた場合

保険証・資格確認書に記載されている事項に変更が生じた場合、又は紛失したり、破損してしまった場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口にお問い合わせください。

→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから

→手続はこちらから

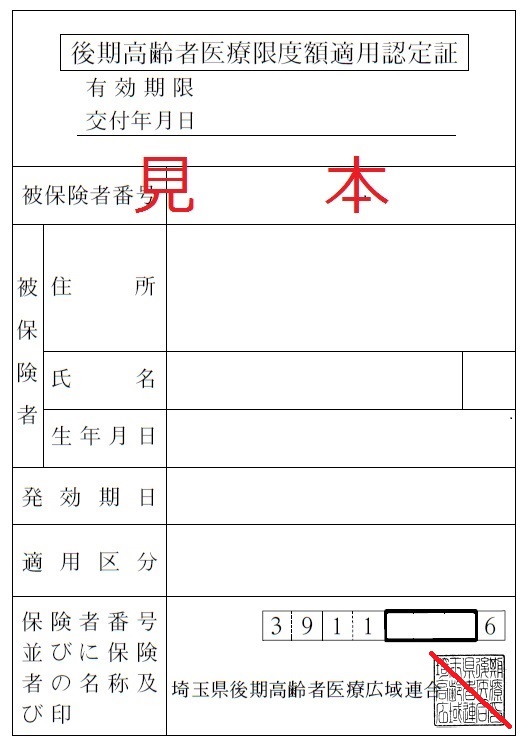

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

紙の保険証の廃止に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が廃止となります。12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

○限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示することで、1か月の同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとに必要な証は以下のとおりです。

| 区分 | 証の種類 | |

|---|---|---|

| 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ | 限度額適用認定証 | ※1 |

| 低所得者Ⅰ・Ⅱ | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | ※2 |

| 上記以外 | 被保険者証のみ提示 |

|

※1 |

限度額適用認定証を提示しない場合は「現役並み所得者Ⅲ」の区分とみなされます。 |

| ※2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しない場合は「一般」の区分とみなされます。 |

|

▼限度額適用認定証 |

▼限度額適用・標準負担額減額認定証  |

令和6年12月2日からは「限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証」の代わりに負担区分を記載した資格確認書を交付します。

保険証又は資格確認書の方には、申請に基づき、各認定証の代わりに負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証の方は、各認定証の申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。

この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。

特定疾病療養受領証

長期にわたり著しく高額な治療を必要とする疾病については、自己負担限度額は1万円となります。〔外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。〕

※資格確認書をお持ちの場合は、申請により資格確認書に認定情報を記載することも可能です。

対象となる疾病

- 人工腎臓を実施している慢性腎不全

- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害及び第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)

- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)

| ▼特定疾病療養受療証 |

|

申請について

お住まいの市町村の窓口で手続を行っていただくことになります。

→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから